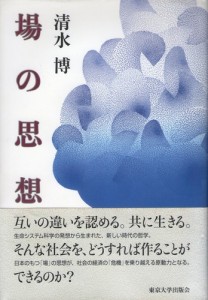

「場の思想」(清水 博著 東京大学出版会)。場の研究所所長、清水博先生(東京大学名誉教授)の著書です。

もう何度読み返したでしょうか。読むたびに新たな気付きがあります。また、何度読んでも「理解した」とは言えません。

場の研究所の勉強会に参加していたのは7年ほど前です。お世話になっている大場弘先生の紹介で参加するようになり、分からないなりにも勉強会にお邪魔していました。

その後仕事の都合で勉強会には参加できなくなりましたが、それからも「場」についてはずっと考え続けています。

そんな私に「場」を語る資格などないのですが、もし「場とはなんですか?」と聞かれたなら、こう答えようと思っています。

ヒトの細胞や器官にとっての「場」とは、身体です。

身体の中にある細胞、器官は、どれも一様に、驚くほどの精巧な構造と機能を有しています。

たとえば「眼球」。これは物を見るために必要な器官の一つですが、その構造は実に複雑で、人工的に作ることなど到底不可能です。非常に優秀。

それほど優秀な器官も、その眼球のみが、身体から離れてポツンと机の上に置かれていたとしても、それはまったく機能しません。身体という場の中にあって初めて、その機能を発揮します。場がなければ、いくら優秀な器官も、意味を持ちません。

反対に、眼球という器官に何かトラブルが起きたとします。すると場である身体は、そのトラブルに対して対処を行います。多少その器官の機能が損なわれたとしても、身体という場はそれを補います。多少の機能の損失なら、「場」そのものにとってはそれほど大きな問題とはならないかもしれません。

このように、いくら優れた機能を持つ器官でも、単独では何もできません。また、身体の中にはなんだか働きのよく分からない器官や細胞もありますが、場の中ではなにがしかの意味を持っているはずです。

そしてすべてのものにとって等しく言えるのは、「場」が壊れたらすべて終わり、という条件の下で生きている、ということ。そしてすべての「場」は重層的に関わり合い、より大きな「場」に包まれています。

我々個人に置き換えても、それは同じ。個人がいくら優秀でも(そうでなくても)、社会や地球という場がなければ生きていけませんし、生かされません。

と、こんな感じに。しかし、まだまだ理解不十分で、こんな説明では「間違ってる」と怒られてしまうでしょうけど・・・。

だから、この説明で「そうか、それが場の思想かぁ」と思われてはちょっと困るのですが、すべての事柄に通底する普遍的な理論、と、そんな感じで私は「場の思想」を捉えているのです。

ともかく、なにかにつけて、この理論が頭に浮かびます。

昨年話題なったiPS細胞。ここにもいずれ場の問題が関わってくるはずです。

「こころ」というものを記述しようとするなら、場の理論が不可欠ではないかと個人的には考えます。

すべての前提となるもの、それが「場」。

この本は、私にとって人生の貴重な参考書ともいうべき大切な一冊なのです。

皆さんも、是非ご一読を!

コメント