仙腸関節塾2days 第11期【in東京】12月22,23日開催 参加者募集中!

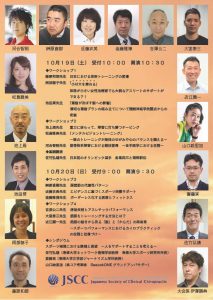

19、20日の二日間、毎年恒例の日本カイロプラクティック徒手医学会(JSCC)の学術大会に参加してきました。

今回は大会長の伊澤勝典先生の超幅広い人脈とご尽力により、超豪華な講師陣による多彩な講演が二日間に凝縮された、超贅沢な学術大会でした。

これだけ錚々たるスピーカーに講演を依頼するということがどれほど大変なことか、一応大会長経験者の私から見たら、並々ならぬ労力があったはずと推察します。

普通に考えて破格な内容、定員オーバー必至なメニューのはずなのに、なぜそうならないのか?

本当に不思議。

これはもしかして、この業界が「普通ではない」から??(笑)

これだけ豪華なスピーカーが集まる学術大会が面白くないわけがないので、その内容については今回書きません。

そのかわり、今回の学術大会の帰りに思いついた徒手療法界の理想について、本日は妄想まみれで書いてみようと思います。

台風の影響で長い移動になった帰り道、学術大会の内容を反芻していてふと、「徒手療法って、つくづくアートだな」って思ったわけです。

「カイロプラクティックは哲学・科学・芸術の三位一体である」と言ったのはかのB.J.パーマーだったと思いますが、そのトリニティの頂点に君臨するのは、カイロの場合「哲学」です。

で、この場合の「芸術ってナニ?」ってことですが、通常これは「技術」といったニュアンスで解釈されます。

「芸術的なアジャストメント」といった具合に。

現代もこの思想を受け継ぐカイロプラクターはそれなりにいて、カイロプラクティック哲学を支柱とし、その哲学に沿う理論をバックボーンとして背骨の矯正技術をアーティスティックに追及しています。

まずは哲学ありき(?)です。

しかしここで私が「アート」と言ったのはそっちの意味じゃなくて、普通に「芸術」ってことです。

そしてこのトリニティの中の「芸術」にフォーカスしたところから、今回の妄想は始まったのです(笑)。

アートって、分かりにくいですよね?

ただの落書きみたいな絵を「これは素晴らしいアートだ」なんて言われても、素人の私にはさっぱり分かりません。

反対に、あぁ上手な絵だなぁ、と感じたとしても、私の感性と芸術的価値が一致するとも限りません。

バンクシーの絵だって、何も知らなければただの落書きと素通りしてしまうでしょう。

さらに言えば、その「商品的」価値を知ったとしても、その「芸術的」価値が理解できなければ、やっぱりただの落書きです。

つまりアートは、有名無名、作品が取引される金額の多寡も含め、価値が分からない人にとっては無価値なのです(資産としての意味ではなく)。

芸術家の中には「俺にしか分からない世界観」として表現している人もいるでしょう。

専門家の解釈を聞いていて作者は裏で笑ってる、なんてこともあるかもしれません(反対に、作家の解釈を聞いて専門家が??、なんてことも)。

芸術家に言わせれば「言語化できないものを作品で表現しているんだ」という話かもしれませんけど、作者と感性がぴったり一致でもしていない限り、言語化してくれないと見る側は理解も共感もできません。

ここらへん、徒手療法と似ていませんか?

でも徒手療法には効果があるじゃん、と言いたい人もいると思います。

もちろんそれは大前提ですが、その効果って、中はブラックボックスってことを否定できませんよね。

効果があったとしても、例えば骨盤矯正なんて「無意味だ」「非科学的だ」「インチキだ」なんて声がいまも後を絶ちません。

分かってくれる人だけ分かってくれればイイんだも~ん、なんて言ってたら、状況はいつまでたっても変わりません。

(オレ一代で終わってもいい、っていうなら別にいいけど。)

矯正はアート、というコンセプトを受け入れられないわけではありません。

でも徒手療法において追及するのはそこではないと思います。

なぜなら、そんなのなんだっていいと思うからです。

便所の落書きでもなんでも、そこに「科学」と「哲学」という支えがあれば。

テクニックは無数にあります。

それこそ施術者の数だけある、と言ってもいいくらい。

つまり徒手療法の場合、そのすべてが作品、アートです。

そしてその作品が、現実社会と大きな矛盾や齟齬、乖離がないことを確認する手段が「科学」。

さらに「そもそも徒手療法とはなんぞや?」とメタな視点で思考するのが「哲学」。

それらが三つ巴でバランスを保ってこそ、徒手療法は社会にその存在意義を問えるというものです。

だから、「アートだ!」だけでは済まない。

そこで大事になってくるのは、徒手療法の場合ひとまず「言語化」だろうと思います。

それぞれの施術者が、それぞれのテクニック(アート)について、何を目的に、何を標的として、何がどう変わるのか、その思想的背景(哲学)まで含め、出来るだけ具体的な言葉を用いて説明できる、ということがまずは必要。

それをすることで、それぞれのテクニックに対する色付けが可能です。

カラーが決まれば、それぞれの個性が浮き上がります。

絵画でいう印象派やら抽象派やらフォービズムやらキュビズムやら(すべてネット調べw)、ジャンルを細かく仕分けできるようになります。

私でいえば「骨盤ロマン派」とか(笑)。

抽象的だったアート(徒手療法)が、「なるほど、こういったジャンルがあって、それぞれこんな特徴があるんだね」といった具合に具体化され、「可視化」されます。

これまでカイロや整体、オステオパシーとひとくくりにされていたカテゴリーをいったん分解して仕分けることで、客観的な比較が可能になります。

つまり「見える化」です。

こういった「見える化」には、多くのメリットが期待できます。

それぞれのアート(テクニック)には得意分野があり、苦手な分野があります。

誰だって、出来るだけ得意な分野に専念したいものです。

一方のクライアントには、それぞれの好みや目的に応じたニーズがあります。

いきなり絵とはズレますが、クラシックを求める人に、ロックを無理やり押し付けて、何かいいことありますか?

フレンチを食べようと思って入った店で中華料理が出てきたら、どうですか?

フレンチ初体験の人が、それをフレンチのイメージとして定着させてしまったら、フレンチシェフにとっては迷惑な話。

違うのに。

中華が得意な人にフレンチを作れ、と言うのも無理。

なんかそんな時、たまにありませんか?(笑)

これらはマッチングの問題です。

それぞれの違いをはじめから分かっていれば、そういうことは起こりにくい(美味いか不味いかはまた別問題)。

絵画などは、その専門的な評価とは別に、個人個人の感性で選択する自由があります。

それは作品が「見える」から。

徒手療法は、「受ける」まで分かりません。

だから徒手療法も、もう少し「見える化」が必要。

さらにこれから徒手療法を学びたいという若い世代にとっても、こうした「見える化」は進むべき方向への道標となるはず。

一般社会に徒手療法をしっかりと認知してもらう上でも、いまの大雑把な枠組みはあまりにも分かりにくい。

業界関係者でもよく分かっていないくらいですから、部外者に分かりっこない(笑)。

じゃあどうするかって?

その第一歩は、上でも言った「言語化」と「仕分け」。

まずはこの二つでテクニックの特徴を明確に差別化して可視化する。

次に、データ集め。

これは自己申告。

施術者自身は自分がだいたいどのジャンルに属するか分かっています(よね?)。

何を対象として(関節、筋肉、膜、内臓、頭蓋など)、刺激の種類や強弱、何が変えられるのか(構造的、神経学的、内科的、心理学的、美容や癒しなどなど)、どの分野(症状など)が得意かを、出来るだけ細かく自己分析して、それをデータ化する。

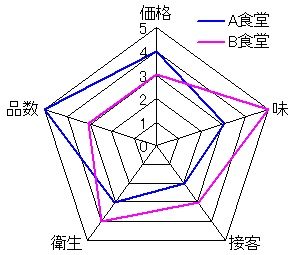

多くのデータが集まれば、ジャンルごとのマトリックスやレーダーチャートが出来上がる。

↑ こんなの。

ここまでやれば、かなり「見える」はず。

これを「自己申告で」と言ったのには理由があります。

施術者はそれぞれ得意不得意があります。

得意な面を強調することでその施術者はもっと社会の役に立てる。

その自己申告に嘘があれば、そういうクライアントが来て苦しむのは本人です。

利用者(施術者含む)からの評価も反映される仕組みになっていれば、信頼度も上がります。

そのうえで、「症例報告」としてデータを積み重ねるのがベスト。

私には苦手も当然あります。

私は得意分野を伸ばしていきたいタイプですが、苦手を克服したいとか、得意分野を作りたい、といった人にもこういう情報は参考になるはずです。

どのジャンルを学べば苦手が克服できるか分かるわけですから。

その情報が信頼に足るものと世間に評価されれば、学校関係者や教育関係者、団体または個人でテクニックを売り込みたいという場合にも、絶好のアピールの場になります。

私はそういう競争はどんどんすべきだと思います。

こういったシステムは、施術者、社会(患者含む)、他の医療関係者、業界内の教育関係者すべてにとってメリットになるだろうと私には思えます。

情報をオープンにしたくない(出来ない)とか、比較されたくないとかの場合はメリットには映らないかもしれませんが、それによるデメリットもある(信用面で)。

その仕分けには「科学」「哲学」が不可欠ですから(もちろん完璧ではないにしろ)、そのテクニックの真贋や由緒も含め、すべてに自信があるほど積極的なアピールが可能になり、有効になる。

症例報告としてデータが蓄積されるほど、投稿者の評価もシステム自体の信用度も上がっていく。

私の妄想は、まだ続きます(笑)。

「見える化」によってマッチングが期待できるのなら、得意分野は明確にした方が合理的。

なんなら「苦手」を記載するくらいでもよい。

正直なら正直なほど、マッチングはうまくいくわけです。

口コミ地域ナンバーワン、地域唯一の○○専門とかじゃなく、もっと具体的に。

理想を言えば、得意な症状だけで予約が一杯になるのがベストですよね。

それが最も社会貢献に繋がるわけですから。

で、苦手なものはみない、ではなく、他へまわす。

私の弱点を他が強みとして持っているなら、そこへ紹介する。

「見える化」には、同業者とのそういった関係構築も期待できます。

整形外科の隣に整形外科が出来たら、それは競合の始まりです。

しかしそれが内科なら、協力が可能。

私の苦手を補ってくれる施術者がいて、相互に補完しあえるタイプであれば、協力関係は築けるはずです。

お互いが得意分野に専念できますから、技術も上がる。

別の見方をすれば、その地域で弱い部分、それがその地域のニーズ、という見方もできます。

新規参入の大きなヒントです。

これ、だれか困る人いる?

徒手療法を細分化して仕分け、それぞれの得意分野を活かせる仕組みが出来れば、地域にとっても施術者にとってもメリットとなる。

そして、その個性が多様であればあるほど、幅広い問題に対応可能な徒手療法界として発展していく未来が描ける。

つまりそれぞれが違えば違うほど良い。

「徒手療法はカラフルなアートである」。

そんなことをあらためて感じさせられた今回の学術大会の帰りに、ついそんな理想を思い描いてみた。

クライアントは問題解決への最短距離を求めている。

すべてのテクニックを極められるほど、人生は長くない。

徒手医学会は学会発表が欲しい。

それぞれのニーズが満たせたら……。

徒手療法って、まだまだポテンシャルは高いと思うんだが…。

コメント