当所には、時折市民ランナーが施術に訪れます。地元のランナーとしてはみなさんなかなかの実績を積まれている方ばかりです。

壮年ランナーの割合が高いことから、身体には各所に長年の癖が蓄積されています。

そういった身体的な傾向を眺めながらランニングフォームを推測するのがぼくは好きです。

そんなことをあれこれ想像しながら「もう少しこういった感じで身体を使ったらどうでしょう」と、抽象的な提案(笑)をしたりすることもあるのですが、やはり長年培ってきたフォームですのでそう簡単には変わりませんし、頭で考えて簡単に変わるようなものとも思えません。

さて、ぼくが思う理想的なフォームとは、やはりエネルギーロスの少ないフォームです。「楽に走れる」。これは誰もが望むことでしょう。

では、具体的にどういったフォームが最もエネルギー効率は良いのでしょう?

その一つのヒントが、加速度計を用いた歩行解析の研究論文の中にありそうです。

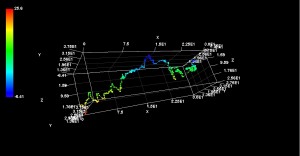

加速度計を用いた歩行解析とは、仙骨部などに無線式3次元加速度センサーを装着し、その軌跡を3次元座標上にプロットして軌道を測定する、というものです。

そのデータを特別なソフトでビジュアル化すると、3次元的にその軌跡を見ることが出来ます。

↑こんな具合に(これは私が使っているRinearnGraph3Dの画像。データは重心動揺のもの)。

つまり、装着部位が仙骨であれば、歩行中、仙骨がどういった軌跡で移動していくのかが見える装置、というわけです。

それを用いてエネルギー効率の良いフォームというものを考えてみますと、その軌跡が一直線に近い方が効率がいい、ということになります。

3次元グラフで表される軌跡が上下左右へ大きく動揺しているということは、そのまま総軌跡長が大きいということですから(100mを走るにしても、蛇行しながら走っているようなもの)、消費されるエネルギーも大きくなるはずです。

反対に動揺が小さく総軌跡長が小さければ小さいほど最短でゴールへたどり着ける、つまり最小のエネルギーで走れる、ということになるのではないでしょうか。

これは下半身のエネルギーを一直線に前方へと向けさせるイメージです。

ここからぼくは必要以上にあれこれ考えてしまうわけですが(笑)、ひとまず体幹の強さというのは大きなポイントになりそうですね(それとやっぱり骨盤の安定性)。

そんな動きをイメージしていたら、古典芸能の身体動作に行きついてしまったのです。

確かに体幹はしっかりとしていますよね。

でも同時にこのようなイメージも。

37秒くらいのところ。体幹にブレなし!でも速そうには見えない(笑)。

で、結局のところ、よく分かりません(笑)。

走り方というのは個性でもあるわけです。

いつの時代も速いランナーが現れるとそのフォームを研究し、取り入れようという動きはありますが、それを真似したら誰もが速く走れるというものではありません。

理想的なフォームというのはよく分かりませんが、無駄なエネルギーを使わない、またはエネルギーを有効に活用する走り方、というのはそれぞれの個性に応じて検討する余地はあるのではないかと思うのです(特に骨盤の左右差に絡めて考えると面白い)。

これからも、そんなことをあれこれ考えながら患者さんの身体を観ていこうと思っています。

まぁなにより面白いので。

コメント