仙腸関節塾2days 第11期【in東京】12月22,23日開催 参加者募集中!

ここ数か月「手」に興味を惹かれていて、いろいろ考えたり試したりしています。

そんなことをしていたらつい、「人間らしさ」なんて問いに行きついてしまいました。

そもそもそんなどーでもいいことを考えてしまうのは人間様くらいのもので、動物はそんなこといちいち考えもしないでしょう。

この無駄に進化しすぎた脳こそが、まさに人間らしさそのもの(笑)。

わたくし常々、もし生まれ変わるならチンパンジーくらいがちょうどいいんじゃないか、と思ってます(笑)。

さて、その「手」ですが、そこは人間らしさに満ちています。

人間ほど器用に手を使える動物は他にいません。

チンパンジーも道具を使いこなす手を持ってはいますが、人間ほどではありません。

手の機能は人間独自といって差し支えなさそうです。

そんな人間らしさはペンフィールドの「ホムンクルス」にも端的に表れます。

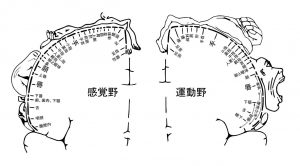

脳外科医ペンフィールドは、脳を直接刺激することで、脳の中の機能局在をあきらかにしました。

脳のどこが、身体のどこの機能を司るかを示したのが、この上の図です。

これを見ると、顔と手を支配する領域が特別大きいことが分かります。

顔の中でも、特に口に関わる部分がかなりの範囲を占めています。

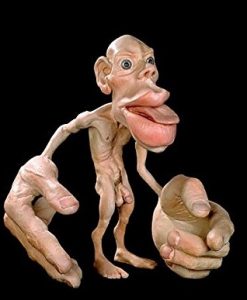

それを立体化したのがコレ ↓ 。

amazonから画像拝借

かなりのアンバランスですが、脳の機能局在の表面積と身体のパーツの関係をもとにヒト型を作るとこうなる。

これを見ると、いかに脳の中で手と口の支配領域が大きく発達しているかが分かります。

ホムンクルス的にみると、脳の中では手と口が身体の主役なのです。

では、これを動物と比較してみましょう。

(http://borntorunspain.blogspot.com/2015/12/como-ve-el-cerebro-nuestro-cuerpo.html より画像拝借)

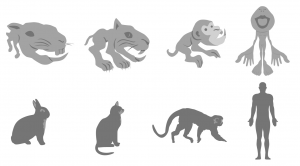

左からウサギ、ネコ、サル、ヒトのホムンクルスです(体性感覚野)。

他の動物は頭部、特に口の領域が大きく、ヒトはそれに加えて手が大きくなっています。

こうしてみても、ヒトの手は特別であり、他の動物とは異なっていることが分かります。

中でも特に発達しているのは親指。

親指を独立して使えるのがヒトの特徴でもあります。

ここがいわゆるapeとmonkeyの違いです。

同じape(類人猿)でも、手の機能はヒトとチンパンジーでは段違い。

いくら訓練したとしても、チンパンジーに芸術家並みの絵を描けるようになるとは思えません(私にも描けませんけど 笑)。

そもそも長母指屈筋と短母指伸筋は人間固有の筋なんだそうです(参照「遥かなる親指」)。

どうやら親指にも、人間らしさが宿っていそうです。

チンパンジーは移動(歩行や木登り)にも手を使い、完全な二足歩行ではない、というところも違う。

だいたい同じ類人猿であるチンパンジーですら、脳の重さはヒトの1/3ほどしかないのだから、その機能にも違いがあって当然と言えば当然。

特別器用に発達した手、これはそこだけ特異的に発達した脳との関係を示しています。

なので手、とりわけ親指は、脳とのつながりがひときわ強い部位であると言えそう。

私がオフラインで絶賛してしまう鍼の技術も親指周囲のツボを多用するようですが、ここにはこうした脳との特異的なつながりと何か関係があるのかもしれません(単なる想像ですけど)。

そしてヒトのもう一つの特徴、それは口。

動物全般としてみれば、一様に口が大きく発達しています。

これは単純に推測すれば捕食のためでしょう。

食べることは生命維持の大前提ですから、その機能が他よりも優先されていると考えても不思議はありません。

それに加えて動物は、自己防衛(攻撃や威嚇)にも口を使います。

ヒトの場合はそれとは別に、声を持ちます。

唇、舌、声帯を使って、日本語であれば50の音を組み合わせて自在に言葉を操ります。

動物にはそれはできませんから、やはりこれも人間独自の機能です。

ホムンクルスの口元の発達は、まぎれもなくその証。

人間独自のコミュニケーションは言葉だけではなく、文字も使います。

こちらは「手」。

手を使って文字を書き、後世に残すことができるのも、人間だけです。

ものを食べるというインプットも、相手に伝えるというアウトプットも、手と口がなければ困難。

このように「手と口」は、人間らしさを示す大きな特徴の一つで、ホムンクルスもそれを裏付けています。

ホムンクルスが人間らしさの一端を表しているとするなら、人間は手と口を主役として発達していくと考えることもできます。

赤ちゃんの時には指しゃぶりをします。

この時、「手」を「口」へと持っていきます。

捕食ということを考えれば、これは自然なことです。

指しゃぶりは捕食のための学習期間で、小脳の機能を高めるトレーニングであり、指(特に母指)と口の感覚を養う自然な過程なのかもしれません。

次の段階を見ても、乳児は興味があるものを目で追い、足ではなく手でつかもうとします(そしてたいがい口に運びます)。

まだ言葉が未発達なころは、手を使って意思を示したり、嫌なものを押しのけたり、感情を表すのも主に手です(もちろん表情も)。

小脳以外にも、脊柱の安定性、全身の連動や統合など、手を自由に使うためには様々な機能の獲得が不可欠。

手を中心として。

うちの愛犬がまだパピーの頃を思い出してみると、なんでも噛む癖がありました。

興味のあるものにはまず顔を近づけて、噛んでみる、という時期がしばらく続きました。

時には手(前足)を使うようなこともありますが、基本は顔(口と鼻?)を対象へと近づけます。

ヒトは違う。

まずは「手」を対象へと伸ばし、それを「口」へと運ぶ。

私が最近手に興味を持ったのは、手と脳のつながりが他よりも大きいのなら、手への刺激って、脳のかなり大きな範囲への刺激になるんじゃないか?というところからです。

実際に手の緊張が取れることで頚部周囲の緊張が取れることも多く、ほとんどすべての方の手を触りまくってある種の規則性なんかもうっすらと見えてきました。

だからと言って、「手への施術を優先すべきだ」と単純には思えません。

私はよく愛犬とボール遊びをします。

投げたボールを口でキャッチするという単調な遊びです。

うちの犬はそれが大好きで、何度も何度も飽きずに要求してきます(エンドレス)。

そのキャッチングはなかなかの腕前です(口前?)。

その動作を見ていると、口を対象へと運ぶために身体がある、ということがよくわかります。

ヒトも同じだと思います。

いくら高度に発達した手や口も、それだけでは機能しません。

手や口という主役を自由自在に扱うためには、身体という脇役のサポートが不可欠。

手に追従する全身の連動性がなければ、手を思い通りに使うことはできません。

身体の方に支障があれば、手は自由に動かせないのです。

脇役のサポートが不十分なら、主役にかかる負担は大きなものとなるでしょう。

手だけで身体を変えようとすることは、頑張っている主役にもっと頑張れと言っているようなもの。

手って、毎日かなりの重労働を強いられています。

だからケアは必要ですが、もっと負担を減らしてあげることも必要。

脇役の働き方を整えて。

それにしてもホムンクルスは不格好(笑)。

今後ますます便利な世の中になっていったら、実物もそっちへ近づいていくかもね。

でも脳の中がそうなんだから、その方が人間らしい姿なんだ、とは言えないよね?

かっこ悪いし(笑)。

やっぱりバランスは大事。

ちなみに山梨のオッチャンオバチャンは驚いたときなどに「てっ!」を連発するのですが、それとホムンクルスとは、一切関係ないと思う。

コメント