『【骨盤矯正?え?】仙腸関節アプローチをサイエンスと神経から読み解く』という批判動画への反論、その③です。

その①はコチラ。

その②はコチラ。

もうどうでもいいんですけど、どうせこういう批判は次から次へと出てくるでしょうから、せっかくなので一通り反論してから終わりたいと思う。

私、批判が大好きなのです。

どれどれ、今度はどんな鋭い批判なのかね?と、いつもわくわくどきどきです。

でも、たいてい大した批判ではなくてガッカリです(笑)。

なんたって、だれよりも仙腸関節を批判し続けてきた自信がございますので、わたくし。

出会いから数えたらもう30年、苦節30年。

まさに私のライフワークそのものなんですよ。

そこら辺の上っ面だけで否定や肯定している連中とはね、年季が違うんですよ年季が。

だから仙腸関節の批判なら、オレに任せとけ!(おいっ!)

ということで、今回は岩吉氏が批判の根拠としている仙腸関節の研究に対する批判です。

批判の根拠を批判することで、批判に反論しようって算段(笑)。

まずは動画で紹介されている「動きの計測」に関する論文から。

一本目はthe mobility of the sacroiliac joint in healthy subjects.(Kissling RO, Jacob HA,1996)

こちらは「骨内マーカーを使用」「回転と並進の平均値は低く、男性では1.8度/ 0.7 mm、女性では1.9度/ 0.9 mm」というもの。

個人的に気になる記述としてまず、「同じ個体でも、そして個体間でもかなりのばらつきがあった」てところ(英語が得意な方、正確な訳をお願い。以下(翻訳部分全て)同文)。

もう一つは「運動軸の位置と方向には豊富なバリエーションがあった」とのこと。

そんなことある??

次に Movements of the sacroiliac joints. A roentgen stereophotogrammetric analysis.(Sturesson B, Selvik G, Udén A. 1989)

コチラは「回転は平均2.5度(0.8度-3.9度)」「平行移動は、平均で0.7 mm(0.1-1.6 mm)」そして「 仙腸関節障害の有無と結果は関係なし」というもの。

ところでこの「極端な生理的ポジション(extreme of physiologic positions)」ってどんなポジション?

どちらも概要のみなので、肝心な計測方法の詳細が分かりません。

これが何の何に対する回転で、何に対する平行移動なのか、全文読んでいるのなら是非とも教えていただきたい。

そしてどちらにも、岩吉氏の言う仙腸関節が「開いている」とか「閉じている」という文言は一切でてこない。

このような『根拠』を目にした時、私はその結果(値)ではなく、「どうやって計測したんだろう?」というところにしか興味が沸きません。

なのでその記載のないものは、どんな値が示されていたとしても、つまらない(けっ、て感じ)。

それでも、少なくともその「動き」は確かに計測されています。

しかし私の認知機能に衰えがなければ、私はこれまでこうした計測結果を根拠に、自説を正当化したことはありません。

なぜなら、その結果を信じていないから。

反対に、ある計測方法とその(肯定的な)結果に対する批判を行うことはあります。

私の仮説の正当性の根拠とするために。

今回はその計測方法に言及する必要もあろうかと、上の論文に関連した文献も調べてみました。

A Radiostereometric Analysis of Movements of the Sacroiliac Joints During the Standing Hip Flexion Test(Sturesson B, Uden A, Vleeming A. 2000)

これは立位股関節屈曲テスト(SHFT)(Gillet’s test or “ru¨cklauf” test)の妥当性に関する研究。

ここではその検査法の信頼性が否定されています。

この論文には「少なくとも4つのマーカーが各腸骨と仙骨に挿入された」とありますが、それがそれぞれどこに挿入されたかの記載はありません。

もう少し詳細な情報が欲しいところ。

そこで上の論文に引用されているSelvikの「ROENTGEN STEREOPHOTOGRAMMETRIC ANALYSIS(1990)」も頑張って読んでみました(かなり苦戦しながら)。

期待したのですが、ここにも仙腸関節の計測方法の詳しい解説はナシ。

その他いくつか文献を漁ってみた結果、どうやらレントゲンを用いた骨格の3次元計測はこのSelvikが基礎を築いたようです。

そのあたりから追いかけていくと、これ↓ にたどり着いた。

Can an external frame fixation reduce the movements in the sacroiliac joint?(Bengt Sturesson, Alf Uden & Ingemar Onsten ,1999)

これは骨盤外固定の効果の検証実験。

仰臥位と立位での動きの比較。

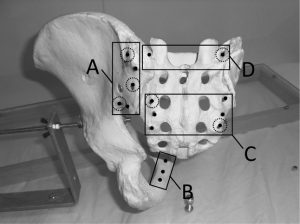

ここでやっとマーカーの画像ゲット!

(Can an external frame fixation reduce the movements in the sacroiliac joint?から画像転載)

これは骨模型の画像らしい。

ちょっと不鮮明ですが、この論文には「4〜6個のタンタルボールを腸骨と仙骨に幾何学的に十分広げて配置した」とあります。

ちなみにこの論文の個人的な注目ポイントは、「外固定前後の比較で斜軸の動きにもっとも差が大きかった」ってところ。

あ、やっぱりこういう自分に都合の良さそうなデータだけは喜んで信じちゃうよね、反省(てへっ)。

この実験は「仙腸関節の不安定性の解消」がその研究目的の背景にありますが、やみくもに前を固定すればよいというわけではないと私は思う。

単純すぎる気がする(あ、これ余談です)。

もう一点。

「平行移動(並進運動)はマーカーの空間的配置に依存し、個人や個体間の差異があるので選択しない(回転のみ選択)」「平行移動の分析では、患者間でも、同じ患者の両サイドでさえも同じ結果は得られない」とのことです。

ここ、いろんな意味でとても重要。

これをどう読むかはあなた次第!(余談その②)

さらに追い続けると、これ↓にたどり着く。

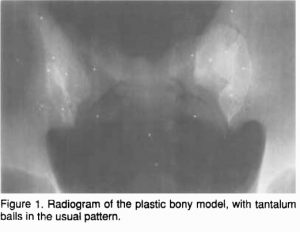

Movements in the Sacroiliac Joints Demonstrated with Roentgen Stereophotogrammetry(Niels Egund, T H Olsson, Göran Selvik, Medicine・Published in Acta radiologica: diagnosis 1978)

やっぱりSelvik!

ここでようやくマーカーの位置が画像で明らかになる。

ちなみにこれは、仙骨を対称的な力で押圧した際の、「仙骨の」可動性テスト(ここはとても重要!)。

基本的にはこんな感じ↑ のようです(Movements in the Sacroiliac Joints Demonstrated with Roentgen Stereophotogrammetryから転載)。

これについても言いたいことはたくさんあります、ありすぎます。

このレントゲン立体写真測量分析(RSA)という手法自体は古いもので、ひとまず信頼されてはいるようですが、はたして仙腸関節においてもそれは本当に信頼できるのか?

こうした機器を用いた計測って、その「正確性」が保証されない限り、根拠の拠り所にはならないし、してはいけないはず。

取り合えず私は疑うタイプ(笑)。

何度でも言いますが、仙腸関節のメカニズムはいまだに不明なままなのです。

当然この計測方法にも議論はあるようで、Cibulka と Vleeming の対立はなかなかおもしろかった(二人とも仙腸関節は「動く派」です)。

その「Clinical Diagnosis of Sacroiliac Joint Dysfunction(2001)」の中で Cibulka は、「RSA測定を行うには、タンタルマーカーを非同一線上(すべてが同一平面上にない状態)に配置し、固定セグメント全体に十分に分散させ、移動セグメントを完全に表すように広く分離する必要がある」と述べています(つまり現状はそうなっていないという批判)。

そして、「私は、直線上のマーカー構成が寛骨を完全に表現できるかどうかを真剣に疑問視しているため、これらのRSA研究におけるSIJ運動に関する結論を制限しています」とも。

私もそう思うのですっ! Cibulka 先生!!

今度お酒をご一緒したいですっ!

…で、次はこの論文。

Precision and Accuracy Measurement of Radiostereometric Analysis Applied to Movement of the Sacroiliac Joint Thomas J. Kibsgård, MD, Olav Røise, MD, PhD, and Stephan M. Röhrl, MD, PhD(Clin Orthop Relat Res. 2012)

これは RSAの精度を検証した、どちらかというと肯定的な論文です。

模型と仙腸関節固定術後の患者の計測結果を比較した、非常に示唆に富む研究論文。

模型の計測では「腸骨をしっかりと固定」し、「仙骨を機械的に移動および回転させ、動きの【真の値】を測定した」とある(ここ、ちょっと引っかかりポイント)。

RSAでは、マーカーが適切に分散配置されているかを「CN(condition number)」で表すそうです(値が小さいほど信頼度up)。

この研究では下の画像のようにマーカーが配置され、それぞれの組み合わせで計測の精度を比較検討しています。

ポイントはこの図のB(恥骨部)とD(仙骨上部)のマーカーで、それぞれを加えたり削除したりして、マーカーの組み合わせを変えて値の変化を観察しています。

(Precision and Accuracy Measurement of Radiostereometric Analysis Applied to Movement of the Sacroiliac Jointから画像転載)

結果として、その組み合わせによりCNにはそこそこ大きな変動があったようです(そこ、私的気になりポイント)。

値にもバラツキや多少の精度(precision)の低下など認められたようですが、全体的な精度(accuracy正確度)には大きな影響はなかった、とのこと(これって ??)。

ま、所詮模型だが。

そして「実際の患者における計測の平均誤差は模型に比べて大きく、精度も劣っている」ようです(当然である)。

その他気になる点は多々ありましたが、十分に理解できていないところはノーコメント(笑)。

以下のような問題点も指摘されています。

「RSAは仙腸関節の3次元運動を測定するツールとして限られた数の研究で使用されていますが、これらのいずれも実験設定の方法の正確性と精度が評価されていない」だって。

「模型での結果を患者の分析に直接置き換えることはできない」

確かに!靭帯も筋肉もついてないし、仙腸関節もビス止めだし!

「軟部組織はX線を乱す可能性のある重要な要因であり、患者のマーカーはおそらく模型ほど安定していない」

「これらの要因により、測定の正確性と精度は低下する。したがって、患者では、精度は常に二重検査によって決定される必要がある」

そこには誤差があるけどね。

その他「恥骨部のマーカーは配置(分布)における信頼性(CN)を向上させたが、平均誤差(ME)は大きくなる」という点は、もう少し深掘りして検討すべきポイントだと個人的には思う。

また「フロンタル(恥骨部)マーカーの使用はCNを減少(配置の信頼性を向上)させる簡単な方法でしたが、この研究では腸骨と恥骨の生体力学的特性を考慮していません」、「 腸骨および恥骨の柔軟性により、恥骨部マーカーの使用が不適格となる可能性がありますが、この研究の範囲を超えています。」と、ここでは模型の恥骨および腸骨の柔軟性( plasticity)について言及しています。

しかしこの柔軟性、生体では存在しない、とは言えないと思うので、計測の際には考慮が必要になるのでは?

つまり生体の骨を完全な剛体と見做していいのか、と(強靭な靭帯も強力な筋肉もあるんだぞー)。

しかもそれ以前に、この実験模型、そもそも寛骨が片方ない時点で別物なわけで、なんてことも言いたくなるわけで…。

さらには「最初の患者(「In the initial patients」初期?)では、仙骨マーカー、特に上部のマーカーは骨への埋入が難しく、しばしば軟部組織で終わることがわかりました。これはおそらく、仙骨を覆う強い背側靭帯に起因します。これらのマーカーがないと、Y(軸上の)平行移動の精度と、Z回転およびX(軸上の)平行移動の精度が低下しました」とある。

つまり精度に関わる仙骨上部へのマーカーの正確な埋入が、実際には困難、ということ(致命的でしょ、これ)。

と、これらの事から、これを本当に仙腸関節の動きと認めていいのか私には疑問が残る。

その他にも、疑問はたくさんある。

つまりこの計測結果は、肯定にも否定にも、その根拠として提示できるほど信頼性が高いものではなさそうだ、というのが私の意見。

そもそも、わざわざ骨にタンタル球を埋め込んで、大掛かりな装置で計測しなきゃいけないような検査、まったく実用性に欠けてるよね。

しかもその結果もいまいち信用できないとなると…。

結局仙腸関節の可動域の測定には、誰もが納得できるような方法がまだ確立されていないってことでしょ?

私は基本的に、仙腸関節など大して動きやしないだろうと思っていますから、「どれくらい動くのか?」ではなく、「どう動くのか?」にしか興味はありません。

そして私(の仮説)にとって仙腸関節が「どれくらい動くのか?」という項目は、ちっとも重要ではありません。

そもそも「どう動くのか?」が解明されていないことが大問題なわけで、それが解明されない限り正確な動きの量など計測もできないだろうと思う。

これらの文献をいくら読み漁っても、やはりその点に関する明確な回答を見つけ出すことはできませんでした。

私から見ると、そもそもこうして「寛骨に対する仙骨の動き」を計測している時点で、それでは「ダメだ!」と感じてしまう。

仙腸関節は「仙骨に対して寛骨が動く」と考えなければ、道理に合わない構造をしているのです。

「寛骨に対する仙骨の動きを計測した理由」を、これらの文献は示していない。

私には、「仙骨に対する寛骨の動きを計測する明確な理由」がある。

私なら、まず、寛骨の4か所にマーカーを埋め込む。

その場所はできればPSIS、ASIS、坐骨先端、恥骨結合部付近とし、仙骨をひとまず剛体と規定して、仙骨には上下左右に分散してマーカーを配置。

RSAで仙骨に対する寛骨側のマーカーそれぞれの「移動距離」を計測する。

私の予想では、おそらく寛骨に配置した4つのマーカーの移動距離には違いがあり、その場合、移動距離の小さなポイントは回転軸に近く、大きなポイントは回転軸から離れていると推察する。

次は移動距離の大きなポイント(おそらく2点)の移動方向を分析し、移動距離の小さなポイントを基準としてその方向性から寛骨の運動を予測する。

私の仮説通り、仙腸関節が並進運動ではなく回転運動が主体であれば、この方法で動きの分析は出来るはず(希望的観測)。

そうして寛骨の仙骨に対する動きを明確に規定できた段階で、次にその可動範囲(主に角度)を計測する方法を検討すればよいと思う。

仙腸関節の計測には、本来あるべきこの「正常な動き」という観点が完全に抜けている。

仙腸関節の既存の運動軸に関する仮説とこれらの研究から推測するに、これまではおそらく「並進運動を前提」とされているので、マーカーの配置はそれほど重要な検討事項ではなかったものと思われる。

マーカーがPSIS付近に集中している点も、それを強く示唆している。

しかし私の予想する回転運動を前提とした場合、その位置により、特に移動距離には差異が認められるはず。

またその位置だけでなく、「寛骨の運動」における3次元座標の基準点(座標上のゼロ)をどこに設定するかで、角度も距離も変わると思う(これはちょっと自信はないが)。

しかし、これが実際に計測できたとしても、マーカーの安定性やX線と対象との距離や、恥骨や坐骨の柔軟性などなど、考慮すべき要素は少なくないので、どこまで信頼できるデータとなるかは不明。

そもそも数ミリしか動かないものに、計測に影響を与える因子がそれなりに存在し、しかもそこには誤差が含まれるとなると、ますます仙腸関節の計測は容易ではないなぁ、としか思えない。

「Precision and Accuracy Measurement of Radiostereometric Analysis Applied to Movement of the Sacroiliac Joint」中にある、「仙腸関節でRSAを使用すると、セグメントが大きくなり、セグメント(仙骨と腸骨)間の距離がインプラントの分析よりも大きくなる」「また、ME(平均誤差)は恥骨部マーカーが大きくさせる傾向があり、これらのすべての要因が精度に悪影響を及ぼす可能性がある」という二つの指摘も気になる。

これは「マーカー同士が離れていると計測の誤差が大きくなる」ということでしょうか? X線の特性との関係で?

正確な意図が読み取れないので推測ですが、だとしたら、私が試してみたい計測方法はそもそも信頼できない結果しか導き出せないことになる。

と、この論文によって、それは本当に信頼できるのか?という疑問はますます深まる一方。

実際にRSAに対して疑問を投げかけている論文もあります。

Methods for determining the accuracy of radiostereometric analysis (RSA)(Leif Ryd, Xunhua Yuan & Håkan Löfgren, Acta Orthopaedica Scandinavica, 2000)

Measurement errors in roentgen-stereophotogrammetric joint-motion analysis.(A.de Lange,R.Huiskes,J.M.G.Kauer,Journal of Biomechanics,1990)

サイエンスを貫くなら、こうした批判もそこに加えてほしい。

こうしたデータが簡単に鵜呑みにしていい結果ではない、ということくらい、少し調べればわかるでしょうに。

もしかすると本当の動きはもっと大きいかもしれないし小さいかもしれない、またはこれまで計測された値とはまったく別の動きが観察されるかもしれない。

つまり概要をちょこっと読んだくらいで自信満々に否定できるようなものではない、ってことを私は言いたいわけです。

同様に、これらの結果を以てして「皆の者、これが仙腸関節が動く証拠であるぞ!控えおろう!」というのもちょっと違うと思う。

私はこれまでに何度も「仙腸関節のメカニズムはまだ不明」だと言い続けています。

こうした論文を読むたびに、さらにその思いが強くなる。

こういった仙腸関節の可動域の計測には、他の関節の計測とはまるで違う点があるのですが、それは何か分かりますか?

通常の関節は「中間位」が人為的に定義され、そこをゼロとして可動域が計測されます。

しかしこれらの論文のどこを探しても、仙腸関節の中間位に関する規定は見当たりません。

どこをゼロと定めるかについての議論すら見当たりません。

例えば、日本は北海道から沖縄まであります。

ここでは仮に、その中間点を「東京」と定めます。

そこで初めて、東京から北海道、または東京から沖縄までの「距離」が計測できます。

「ゼロ」という基準が定まるからです。

移動距離が平均500kmだったとしても、その出発点が北海道なのか沖縄なのか東京なのか名古屋なのか仙台なのか山梨なのかがまったく分からないなら、その平均の示す意味はその数字以外にない。

人によってそれは、「北海道から沖縄」かもしれないし「東京から沖縄」かもしれないし「横浜から千葉」かもしれないし「大阪から名古屋」かもしれない。

その平均が「500km」だとしても、「だからナニ?」ってことでしかない。

仙腸関節の仰臥位と立位での変化の計測はそれぞれの状態における個々人の変化量でしかなく、仰臥位も立位も、そこが東京なのか北海道なのか沖縄なのか、誰も知らない。

片足立ちも前後屈も一緒。

仙腸関節の平行移動が平均で「0.7 mm(0.1-1.6 mm)」だとしても、それがどの範囲の動きなのかは、今のところ誰にも分からない。

もう一度言います。

中間位は人為的に定義されます。

言い換えれば、論理的に決定されるわけです。

そっちの検討が先じゃないだろうか?

どちらにしても、仙腸関節の可動域などたかが知れている。

その構造と周囲との関係性をみれば誰だってわかる。

しかしそのミリ単位の偏位が荷重支持支点を変化させ、それは腰椎や股関節を巻き込み明確な左右差という現象を生じさせる。

上体荷重を左右下肢へと振り分け、左右の下肢筋力を脊柱へと伝達する唯一の起点が仙腸関節、ということ。

最後に、計測にも関わるもう一つ大事な仙骨の話。

私は仙腸関節の計測に関して、「仙骨に対する寛骨の動きを計測すべき」だと言いました。

そこには私の仮説の核心部分を含むのですが、もう一つの大事なポイントがあります(私的に)。

関節の動きを運動学的に表現するとき、端的にそれは「中枢に対する末梢の動き」を意味します。

肩関節であれば、肩甲骨に対する上腕骨の動きとして、股関節であれば寛骨に対する大腿骨の動きとして表され、その逆はありません。

これが脊柱では、下位椎骨に対する上位椎骨の動きとなります。

動きには「運動学的な基準」があり、その基準は常に動きにおける中枢側となる。

もう何が言いたいか分かりますよね?(笑)

身体の関節運動学上の論理的な中枢を突き詰めると、それは「仙骨」になるのです。

まぁこれも「だからナニ?」って話かもしれませんが、ヒトが言語を使ってヒトの身体運動を表現しようと試みた結果、自然と「仙骨が中心に来る」ということと、私が臨床で実感している「仙腸関節の全身への幅広い影響力」という「思い込み(笑)」がこんなところでもリンクしているように感じてしまうこと自体が、まさに仙腸関節の特殊性であり魅力であると、大のオトナがロマンを感じてしまうのもしょーがないんじゃないでしょうか?(笑)

ここでは何度も言っていますが、仙腸関節を含めた骨盤帯の「動きの左右差」は、だれにでも「見え」ます。

それを見るのにレントゲンもMRIも必要ない。

ひとまず必要なのは、明確にあるその左右差を説明し、納得させうる論理だと思います。

そしていまのところ、世に出回っている仮説の中で、それが可能な理論は私の仮説だけだと私は結構本気で思っています。

今回で終わらせようと思ってたのに、まだ終わらない。

かなり割愛したはずなのに、この有り様(また長文)。

ということで、まだ続きますゴメンナサイ。m(__)mぺこり

あ、そういえば、日本列島の形って、仙腸関節の耳状面とちょっと似てないかい?

コメント