仙腸関節塾 第17期 令和6年9月29日(日)30日(月)開催決定

(第17期は満席となりました。次回は令和7年4月頃を予定しています。興味のある方はご連絡ください)

7月にコラボセミナーを開催していただいた整動協会の栗原先生が、ブログで「骨盤矯正はなぜ悪役になるのか?」と題した興味深い記事を先日投稿されました。

栗原先生はツボを愛する鍼灸師ですから、骨盤矯正に関して基本的には中立な立場です。

仙腸関節について一家言ある私は当事者です。

そんな当事者目線で「骨盤の歪み」について考えてみます。

なるべく客観的になるよう努めましたが、完全な中立ではないかもしれません。

ですのでこれからご覧になる方は、肯定派は出来るだけ中立に、否定派は思いっきり批判的にお読みください。

異論反論大歓迎です。

毎度のことですが、長文です。

いつも以上に長いです。

たぶん途中で読むのが面倒になるくらいの長文です。

もしかすると新記録だしちゃってるかもしれません。

覚悟してお付き合いくださいませ。

一部で白熱しているらしい「骨盤の歪み論争」(未確認情報)、私はこういうの、批判する方もされる方も「どっちもどっち」といつも思っています。

骨盤の歪みを「ない」と断定して批判するのも、ありそうもない歪みを「ある」と信じて肯定するのも、どちらも少しずつ違うと感じるからです。

そういう私はいわゆる「骨盤矯正(もちろん仙腸関節矯正だけどね)」をメインにした施術を提供し、生活のための収益を得ています。

また仙腸関節理論を売り物に、セミナー活動もしています。

骨盤矯正否定派からみたら当然私も非難の対象であり、立派な悪徳業者です。

そんなことなど重々承知なのです。

どうして一部の医療関係者から後ろ指をさされていると知りながらそれを続けるの?と思われるかもしれません。

私がそれをやめない(やめられない)のは、そうした批判が的外れだと思っているからです。

ついでに申し上げておきますが、巷の肯定派の理屈も同じように的外れだと思ってます。

派手な宣伝や時折流れてくるweb広告、知ったかぶりのYouTube動画などをみると、さすがの私でも批判したくなります。

引くわ~、ああいうの。

あの手の骨盤矯正を否定させたら誰にも負けないんじゃないかな、おれ。

私もかつては徒手療法に否定的な人間でしたし、既存の骨盤矯正(仙腸関節矯正含む)にはいまでも懐疑的です。

さらにいえば、仙腸関節の運動学に関する理論も疑っています。

つまり、全部疑ってます。

なので「骨盤矯正なんてインチキだ!」という否定意見に対しては「そうですね」と思うわけで、反対に肯定派の論拠に対しても「それはどうかな?」とも思ってしまうのです。

「骨盤は動かない」「骨盤は歪まない」「エビデンスがない」等々、否定論者の言い分は医学的には真っ当なのかもしれません。

しかしいかに強い口調(論調)で批判されても私の心には響かないのです(本当にゴメンナサイ)。

もし私が変わるとするなら、それは私の理論が真っ向から否定されてしまうような結論と共に「仙腸関節の真実」が明らかになった時です。

常にそれを求め続けているのですが、残念ながら、まだ誰も到達できていないようです。

私は否定されることを恐れてはいません。

「仙腸関節の全容解明」、私にとってこれほどのロマンはないのですから。

「ありもしないものをでっち上げ、患者をだまして金儲けをしている」それを「医療人として許せない」というのが、骨盤矯正を強く非難するモチベーションになっているのではないかと私は勝手に推測します。

賛成です(えっ?)。

私もそんな詐欺まがいの仕事はしたくありません。

医学書に「骨盤の歪み」は存在しません。

「骨盤の歪み」という言葉自体が、「医学的ではない」という理由で批判にさらされているのだそうです。

私はその言葉に不自然さを感じないので気にせず使用してしまうのですが、栗原先生は先日のコラボセミナー前、その点に関して懸念があったようです。

バッシングされるのではないか?と。

聞くところによると、どうやらSNSでは否定論者が大活躍で、場合によってはこっぴどくとっちめられてしまうらしいのです(セルフ尾ひれ背びれ情報)。

私はSNSはFacebookしか利用していませんし、ゴリゴリの宣伝ツールとは程遠いし、どちらかというとこっそりと生きているので、幸いにして見つからないだけだと思います。

でもね、常日頃「否定して欲しい」と願っている私からしたら、自分の主張を検証する良い機会なんだからそんな時こそ議論したらいいのに、もったいない、とも思う。

でもX(Twitter)とかはちょっと怖いかな、イメージ的に。

相手が見えないのはやだよね。

とはいえ、どのようなものであれ発言には責任が付きまといますから、覚悟はできています。

むしろ批判も否定もばっちこいなんですが、議論ならもっと大歓迎です。

私の主張は単純です。

仙腸関節には左右で役割分担があり、その役割に応じた機能的な非対称性がある、動きが非対称なのだから、形も非対称になる、それをいわゆる「歪み」と表現している、ということです。

実際私の眼に映る骨盤の形状は左右非対称です。

あれを左右対称に見えている人の方が不思議。

こういう話をするとおそらく「エビデンスを出せ!」と来るでしょう。

否定論者にとっては、「医学書に書かれていないもの」「エビデンスのないもの」はこの世に存在しないのです。

つまり「誰も言っていないのだからない」という理屈です。

医学のプロである我々がないと言ったらない、のです。

一方で肯定派の方はどうかというと、これは反対に「そう教わったからそう」なのです。

テキストやセミナー、YouTubeやSNSでそう言っていたからそうなのだ、という論理。

私は私の仙腸関節に関する発言の責任は私自身にあると思っています。

なのでこう見えて、意外と慎重に発言しているのです。

私はカイロスクールその他で「仙腸関節の異常」について多くを学びました。

しかし私には、教えられたような異常が実感できなかったのです。

そして基礎中の基礎であるはずの「正常」については、なにを読んでも誰に聞いても、納得のいく理論には巡り合えませんでした。

つまり「正常」も「異常」も、どちらも分からないのが私にとっての仙腸関節でした。

当時も今も「なぜ正常が分からないのに異常が分かるんだろう?」と不思議で仕方ありません。

おそらく否定派は笑うでしょうけど、仙腸関節を理解するためには、自分で考えるしかなかったのです。

それで論文を書きました。

20数年前です。

論文なんて書いたこともなかったのに、3年以上かけてようやく書き上げました。

しかしそんな私の論文など、学問の世界ではないのと一緒です。

分かってます。

いいんです。

あれは自分自身が納得できるものを記録として残したかったから書いた、それだけなのです。

どこかに発表するつもりもまったくありませんでした。

あのときは「これはどうしても書かねばならない」、そんな不思議な衝動に駆られていました。

さて、否定派は「誰も言っていないからない」、肯定派は「誰かが言っているからある」と主張は正反対です。

否定派であり肯定派でもある私はそのどちらでもなくて、「誰かが言っているけどそうは思えない」です。

すみません、どちらの派閥でもありません。

否定論者の論拠に「ヒトの身体はもともと左右対称ではない」というものがあります。

私も同じ意見です。

これって「左右非対称性(=私的歪み)」を肯定しているのでは?と思うのですが、違うようです。

否定的な意味で使います。

例えばこんな論文を引き合いに出して否定してきます。

①The association between static pelvic asymmetry and low back pain(P K Levangie, Spine, 1999)

これは「骨盤の非対称性と腰痛との間に正の相関はない」という論文です(引用は赤文字で示します。以下同)。

私もそう思います。

私的には骨盤の非対称性は異常ではなく正常な機能的左右差なので、腰痛のあるなしに関係なく誰にでもあるものです。

そしてこの論文は「非対称性を否定」しているのではなく、腰痛との関係を否定しています(肯定していない)。

つまり「非対称性はある」という前提。

骨盤の非対称性を対象とした論文は、検索すればそれなりに出てきます。

繰り返しますが、私は仙腸関節の利き手に応じた機能的非対称性を「歪みの本質」だと考えています。

それは簡単な検査で誰にでも確認できます。

誰にでも、です。

そこにたどり着いたきっかけは「なぜみんなこうなっているんだろう?」という実体験に基づく疑問でした。

「誰かが言っていた」や「誰も言っていない」ではなく、「そういう風にしか見えなかった」からです。

骨盤の非対称性、これを否定する人は少ないと思います。

ただ評価法が定まっていないのです。

②The association between pelvic asymmetry and non-specific chronic low back pain as assessed by the global postural system(Qiuhua Yu他. BMC Musculoskelet Disord. 2020; 21: 596.)

骨盤の非対称性に対する評価法の信頼性を検討した研究。

Global Postural System (GPS) とは、「最近開発されたコンピューターによる写真姿勢評価システム」とのことです。

これは任意のランドマークにマーカーを貼付した被験者を専用のプラットフォーム上に立たせ、デジカメで撮影したデータをソフトウェアに転送し解析処理を行う、というもののようです。

基本的にはランドマーク間の距離で非対称性を検出する方法。

結果はおおむね「中程度から優れた検者間信頼性および検者内信頼性を示した」そうです。

こうした計測方法について言いたいことは沢山あるんですが、ここでの論点ではないので控えておきます。

ひとまず「非対称性はありそうだ」という論文です。

仮に「非対称性はある」としても、次に「そもそも骨盤の形は左右対称なのだろうか?」という疑問が残ります。

たとえ非対称に見えても、それが矯正対象としての(関節の)歪みと言えるものなのか、それとも骨自体の非対称性なのか、それは分かりません。

それをはっきりさせないと、こんな議論、はじめられそうにありません。

ありました!

はじめられそうです(笑)。

③Asymmetry of the pelvic ring evaluated by CT-based 3D statistical modeling(Kristin Handrich他, Journal of Anatomy, 2021 May)

CT画像を基に3Dモデルを作成し骨盤の非対称性を分析した研究。

2021年と、新しめの論文ですね。

それにしてもこの類の論文は読むのに骨が折れます(難しい!)。

参照文献で意味を探りながら二度三度と再読して、ちょっとずつ理解できていく、という感じ。

細かい部分など完全には理解できていないのですが、「PCA(主成分分析)は主にサイズと形状のバリエーションを示しました。追加のPCAモードの検査により、6つの異なる非対称パターンを識別することができました。それらは、仙骨、腸骨稜、骨盤縁、恥骨結合、恥骨下枝、および寛骨臼の近くにありました。したがって、骨盤輪は完全に対称ではないことが示されました」と結論付けられています(Abstractから引用。一部補足)。

私なんかが拙い説明をダラダラとするよりも、論文中の画像が分かりやすいので転載します。

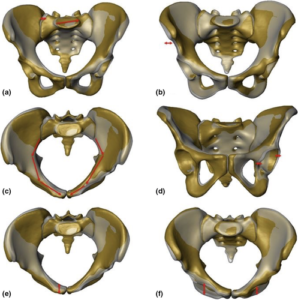

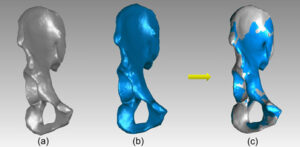

図③-1 (Asymmetry of the pelvic ring evaluated by CT-based 3D statistical modelingより転載)

6つの異なるAPR(骨盤輪の非対称性)と位置を示す。PC7のヨーロッパ人女性の3D統計モデル。 半透明の灰色は平均モデル。黄色は非対称モデル(PC7 −3 SD および +3 SD)。非対称性を示す赤い矢印。

(a) PC7、-3 SD: 前後像、赤い矢印は仙骨の非対称性を示しています。

(b) PC 7、+3 SD: 前後像、赤い矢印は腸骨稜の非対称性を示しています。

(c) PC 7、-3 SD: inlet view(骨盤上口)、赤い矢印は骨盤縁の非対称性を示しています。

(d) PC 7、-3 SD: outlet view(骨盤下口)、赤い矢印は寛骨臼の非対称性を示しています。

(e) PC 7、-3 SD: inlet view、赤い矢印は恥骨結合の非対称性を示しています。

(f) PC 7、+3 SD: inlet view、赤い矢印は下恥骨枝の非対称性を示しています。

150枚のCT画像からコンピューター処理によって得られた統計(基準)モデルがグレーの部分。

形状やサイズのバリエーションを示す主成分(PC。この図ではバリエーションに関する7番目の主成分=PC7)を加えて処理された非対称モデルが金色(論文上は黄色)の部分。

抽出された主要な非対称性パターンは以下の6つ。

1.仙骨非対称性:腸骨仙骨関節が非対称で、仙骨基部が斜位および外側化しているかどうか。

2.腸骨稜の非対称性:腸骨稜が前後方向および/または内外方向の異なる位置にある。

3.骨盤縁の非対称性:腸脛靭帯の線が非対称。

4.寛骨臼の非対称性:非対称な傾斜と前方傾斜(Murray、1993)、寛骨臼の頭尾方向、内外側方向、前後方向の配向。

5.恥骨結合の非対称性:恥骨結合が前後方向および頭尾方向で異なる位置にある。

6.恥骨下枝非対称性:恥骨下枝が前後方向で異なる位置にある。

図③-1は統計モデルに非対称モデルを重ねて差異を可視化しています。

次は個別の3D CT画像です(図③-2)。

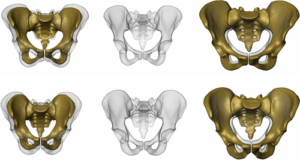

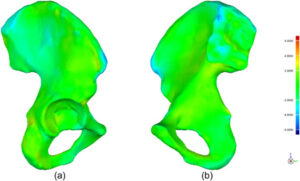

図③-2 (Asymmetry of the pelvic ring evaluated by CT-based 3D statistical modelingより転載)

6つの明確なAPR(非対称性)とその部位が3D CTモデルに示されました。

(a) 仙骨非対称の 88 歳のアジア人女性: 非対称の仙骨と外側化して斜めになった仙骨基部を示す前後像の3D CTモデル (症例 p457)。

(b) 27歳のアジア人男性の3D CTモデル: inlet viewでは腸骨稜の非対称性が示されています (左 ASISと右ASISの位置が非対称 (症例 p415))。

(c) 54歳のヨーロッパ人女性の3D CT モデル: inlet viewでは骨盤縁が非対称であることが示されています (症例 p601)。

(d) 非対称の寛骨臼を持つ65歳のヨーロッパ人女性の半透明の側面図 (症例 p634)。

(e) 86歳のヨーロッパ人女性の3D CT モデル: 非対称の恥骨結合を伴うoutlet view(症例 p526)。

(f) 62歳のアジア人男性の3D CT モデル: 非対称の恥骨下枝を伴うinlet view(症例 p424)。

どちらをみても対称には見えません。

気になる仙腸関節の形状は左右対称とは言い難い(図③-2)。

下の画像(図③-3)は欧州系の女性(上段)と男性(下段)の統計上のモデルです。

図③-3(Asymmetry of the pelvic ring evaluated by CT-based 3D statistical modelingより転載)

真ん中の半透明の骨盤が平均モデル。左右は統計モデルにサイズの違いを表す成分(PC1)のSD-3(左)とSD+3(右)で構成されたモデルを重ねたもの。

仮にこれが「正常(=歪みのない状態)」としましょう。

この骨盤を標準として上の骨盤(図③-2)を評価するとき、その形状を「歪み」と表現することは適切でしょうか?

この3DCTモデルで可視化した骨盤は、形がすでに左右非対称(に見える)。

これ自体「異常ではない」とするなら、これは歪みというより「変形」に近い。

ということは、おれピンチ。

しかしここではその非対称性に関して「今後骨盤輪は、人体の頭部、尾部を介して分散される、または局所的な発生源を介して伝達される非対称の機械的負荷に耐え、適応するための解剖学的部位であると理解される可能性があります」との見解が述べられています。

「非対称の機械的負荷」つまり機能的な非対称性?(おれチャンス)

この研究では「仙腸関節の動き」に関する言及はありません。

可動性のあるなしで、「骨盤の形状」に対する解釈も変わってくるはずです。

3DCT画像とはいえ、その瞬間を切り取った一コマでしかありません。

可動性を考慮するなら、次の瞬間や別の姿位では違う形を示すかもしれない。

まだ一喜一憂しない方が良さそうです。

次。

④3D statistical model of the pelvic ring – a CT-based statistical evaluation of anatomical variation(Charlotte Arand他.J Anat. 2019 Mar)

↑この論文、③の先行研究です。

統計モデルと個々のバリエーションとの比較分析で「おっ!これは!」というデータになってます。

ここで多くは語りません。

画像(とキャプション)だけ貼っておきます。

分かる人には分かると思う。

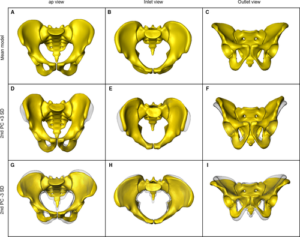

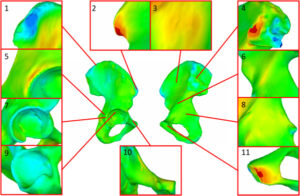

図④-1(3D statistical model of the pelvic ring – a CT-based statistical evaluation of anatomical variationより転載)

2nd PC(バリエーションに関する2番目の主成分) PCA(主成分分析)を使用して解剖学的表面バリエーションの分析: 正面像、inlet(骨盤上口、骨盤輪) and outlet(骨盤下口、仙骨・恥骨結合・閉鎖孔・坐骨) view での全体平均モデル (A~C)。平均(半透明のグレー)と比較した2nd PCの結果 (±3 SD) (D~I)。

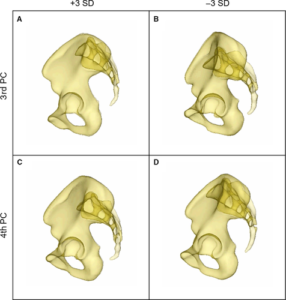

図④-2(3D statistical model of the pelvic ring – a CT-based statistical evaluation of anatomical variationより転載)

3rd and 4th PC(3番目と4番目の主成分)。

3rd[+3SD(A)、-3SD(B)]と4th PC[+3SD(C); -3SD(D)]における仙骨と寛骨の関係で観察されるバリエーション。

控えめに言っておきますが、これ、私の理論の有力な根拠になるかも(一喜一憂)。

ここは別の機会に取り上げるかも。

はたして歪みはあるのかないのか、骨盤は対称なのか非対称なのか……。

Go to next!

⑤Investigation of pelvic symmetry: A systematic analysis using computer aided design software (Qiubao Zheng他. Health Care Sci. 2022 Nov)

中国の研究。

「骨盤が高度に左右対称であることを示している」という結論(n=50)。

あれ?あれあれ?あれれのれ(?)。

3D CT画像の左寛骨を反転させて右寛骨と重ね合わせた形状比較分析です。

でもシンプルに寛骨の非対称性を検討する場合には、こちらの方が合理的に見えます。

図⑤-1 (Investigation of pelvic symmetry: A systematic analysis using computer aided design softwareから転載)

a(グレー)が反転させた左寛骨、b(青)が右寛骨、cが重ね合わせたもの。

まだらになっている部分が非対称な部位。

図⑤-2(Investigation of pelvic symmetry: A systematic analysis using computer aided design softwareから転載)

図⑤-3(Investigation of pelvic symmetry: A systematic analysis using computer aided design softwareから転載)

「DCM(偏差カラーマップ)の右側面と左側面の偏差を表す緑色の領域(許容偏差)は偏差が小さい(<2 mm)のに対し、赤色/青色の領域(許容されない偏差を表す)は大きい(>2 mm)。全体の偏差のうち、許容されない偏差(骨盤の特定の領域)の平均率は9.18%±4.67%(許容偏差の平均パーセンテージは90.82% ± 4.67%))」

「対称性の許容偏差(DCMの緑色の領域)として±2mmの偏差の閾値が指定され」ています。

ここには「許容できない偏位の大部分は、腸骨稜(16%)、腸骨棘(24%)、恥骨結合の周囲構造(14%)、仙腸関節面(34%)など、主要な筋肉または靭帯の付着部位に主に局在していました」とあります。

たしかに3枚目の画像(図⑤-3)では仙腸関節あたりが真っ青と真っ赤になっています。

これをよく見ると、耳状面の前上部と後下部の部位で色が分かれていますね(興味津々)。

この研究では仙骨の非対称性は考慮されていません。

研究の目的が、「片側寛骨の大きな損傷をリカバリーする際に健側のデータが活用可能かどうか」を検討しているものだからだと思われます。

③④の研究の目的も基本的には同じです。

個人的に気になるのは、③の研究で示された仙骨の非対称性です。

この論文にも仙腸関節周囲の非対称に関する指摘があります。

寛骨ではなく「骨盤の非対称性」としてみた場合、仙骨の有無はかなり大きな影響がありそうです。

もし要望が通るなら「仙骨をど真ん中で分割」したミラーモデルで左右の比較をしてもらえないかなぁ。

できれば右利きと左利きに分けて。

面白い結果になると思うんだよなぁ。

とりあえず、形状としての非対称性についてはちょっと分からなくなってきたぞ。

でも仙腸関節周囲に非対称性が局在しているという報告には少しワクワク。

さぁ次の論文カモン!

⑥Three-dimensional study of pelvic asymmetry on anatomical specimens and its clinical perspectives(Christophe Boulay他. Journal of Anatomy.13 January 2006)

⑦Patterns of Directional Asymmetry in the Pelvis and Pelvic Canal(Tobolsky, VA他.AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY.NOV-DEC 2016)

⑧Bilateral Asymmetry in the Human Pelvis (Helen K Kurki他.The Anatomical Record. 2017 Apr)(リンク先のページの右上のバナーから全文にアクセスできます。)

これらも苦戦した論文です。

一回読んだだけでは何が書いてあるのかチンプンカンプン。

とりあえず読んで、分からない用語を調べ、推測しながら読んではまた調べ、なんとなく理解できたかな?という程度。

なので誤読や曲解があったらすみません。

こういう論文を英文のまますらすら読んで理解できる人ってホントすごいわ、尊敬するわぁ。

③~⑤はCT画像データを基に作成された3Dモデル、⑥は骨標本に設定した複数(476箇所!)のランドマークをソフトウェア(Fastrak system)に取り込んで3次元的に左右非対称性を解析したもの(座標参照系の分析)。

⑦⑧は骨標本の実測値(手動)での比較です。

論文⑥ではその緒言(introduction)で「右腸骨は左腸骨の鏡像でしょうか? 仙骨の右側部分は左側仙骨の鏡像でしょうか? 骨盤の対称性または非対称性は、通常、骨盤の空間的な位置とは関係なく、骨盤全体の形態によって定義されます。ただし、(im)balance(不平衡) or (dis)equilibrium(不均衡)は、骨盤の解剖学的状況に依存する概念です。平衡または均衡の状態は、仰向け、座位、立位などの姿勢に応じて変化します。

アンバランスと非対称性は異なるため、骨盤のバランス/アンバランスにおける非対称性の潜在的な乖離には、いくつかの興味深い意味合いがあります。たとえば、被験者の骨盤が直立姿勢でアンバランスである場合、この状態は仰向けまたは座位でも同じでしょうか。おそらく、下肢の長さの不均等および/または骨盤の非対称性が原因であり、その場合は骨盤の対称性を検査する必要があります」と疑問を投げかけています。

ここ、完全に同意。

なんなら私はここにちょっと付け足したいです。

「直立姿勢で骨盤がアンバランスである場合、それは左右下肢の荷重バランスが変化しても同じでしょうか?」と。

でもこの論文、正直言っていまいち理解できてない。

骨盤の非対称性に関する文献には必ずといっていいほど引用されているので、読むしかないなと思って読んだのですが分からない、全然分からない。

分かったふりして解説してやろうと意気込んで何度も何度も読み返したのですが、たぶん半分も理解できてないかも。

データだけで理解できる人なら簡単なのかもしれないけど、結局結論はなに?ってなる。

あ、いや、ただ私が低能ってだけです。

たぶんすごい論文なんです。

引用も沢山されてるし。

骨盤の左右非対称性に関する論文は比較的新しいものが多いのですが、それら議論の発端はこの⑥の論文のようです。

⑦⑧はその追試といったニュアンス(違ったらスイマセン)。

⑥では476箇所のランドマークから「270個の直線ランドマーク間距離と79 個の角度からなる349 個の骨盤変数のセットを編集」し最終的に「71の変数対から142の右変数と左変数が描写」され左右差を比較しました(n=12)。

15の項目で左右非対称性に関する有意差有りと報告されています(相関係数の大きさの順に11項目)。

①腸骨稜の頂点と寛骨臼の中心を結ぶ距離(r s = 0.98)、②恥骨結合の高さ(r s = 0.97)、③腸骨稜の傾斜(r s = 0.96)、④閉鎖孔の大径(r s = 0.95)、⑤腸骨稜の向き(r s = −0.845)、⑥寛骨臼の上月状面(Wiberg角、r s = 0.83)、⑦仙腸関節の前点から寛骨臼までの腸骨の幅(rs = 0.8)、⑧寛骨臼の上月状骨表面の傾斜度[ヒルゲンライナー角、rs = −0.63 ]、⑨腸骨中間バットレス(rs = 0.726)、⑩寛骨臼軸(rs = 0.68)、⑪外側仙骨質量と骨盤幅の比(rs = 0.66 )。

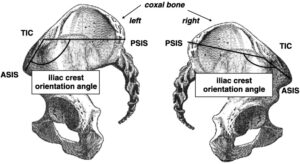

図⑥-1(Three-dimensional study of pelvic asymmetry on anatomical specimens and its clinical perspectivesから転載)

骨盤の臨床的非対称性測定: 右腸骨稜の角度が左腸骨稜より大きい。右腸骨稜は開いており、左腸骨稜は折りたたまれている。そのため、左腸骨稜の頂点は右腸骨稜の頂点よりも高い。したがって、骨盤の非対称性は骨盤の不均衡と混同される可能性がある。

図⑥-1は測定結果を基にしたイメージ画像と思われますが、形だけでなく、左右の大きさも非対称という見解です。

サイズの非対称はともかくとして、この画像を見たとき、私は少しテンション上がりました。

ここで論文④の画像をもう一度確認します。

図④-1(3D statistical model of the pelvic ring – a CT-based statistical evaluation of anatomical variationより転載)

この画像のFとIに注目してください。

それと図⑥-1を見比べてみてください。

図⑥-1のleftと図④-1のF、同じくrightとIは形状が似ていると思いませんか?

寛骨の右で外旋内転、左で内旋外転(ともに運動軸は弓状線)を起こすとこうなります。

まさに私が見ている通りの計測結果です。

ちなみにこの論文、掲載されたのが2006年ですから、2003年に投稿した私の方が先(マウンティング)。

図⑥-2(Three-dimensional study of pelvic asymmetry on anatomical specimens and its clinical perspectivesから転載)

骨盤の非対称性: 骨盤内の螺旋状の経路。上部の腸骨板は時計回りに回転し、下部の恥骨結合部は反時計回りに回転します。

これ、左の寛骨だけ見れば、私も同意。

右は少し疑問。

「sacroiliac–acetabulum angle(仙腸関節-寛骨臼間?)は左側が広くなっており、これは左側寛骨臼がより矢状方向に、右側寛骨臼がより前傾する傾向があることを意味しています。これらの傾向は寛骨臼軸によって確認されており、右側が広く左側が狭くなっています。この状況により、寛骨臼の右側上月状面の被覆が少なくなり、反対側では寛骨臼の左側上月状面の被覆が良好になります(Wiberg角とHilgenreiner角)」

寛骨臼の非対称性に対する考察では、歩行様式の左右差と関連という見解が示されています。

私ももちろんそう思います。

この論文では「実際には、臨床的に活用できる結果は2つだけです : 放射線学による外側仙骨質量/骨盤幅比 (この変数の非対称性の割合は47%) 、および腸骨稜の方向 (この変数の非対称性の割合は8%)。その結果、右骨盤と左骨盤の全体的な非対称性は、骨盤内の螺旋経路を示し、上部では腸骨翼が時計回りに回転し、下部では恥骨結合が反時計回りに回転しているように見えます 」とまとめられています(図⑥-2参照)。

上記以外の項目に関しては「それらは骨盤の非対称性に関して独立した個々の有益な情報ですが、いずれも非対称性全体を個別に要約することはできません」とあります。

つまり「骨盤は左右非対称である。しかし統計的な意味を見出せそうな非対称性は螺旋状の捻れのみである(図⑥-2)」ってことなんだと思う(自信はない)。

ほんと、理解が難しい。

個人的な気掛かりは、これらの研究対象とした「骨標本」には、本来存在するはずの骨盤を繋ぎ合わせる靭帯も、そもそも適合性が悪いといわれる関節隙を埋める軟骨もない、という点。

この論文には記載がありませんでしたが、論文⑧では計測時の骨盤標本の固定は「ゴムバンドとテープのみ」となっています。

影響はないとの見解ですが、そうかなぁ?

全体を通して私には難易度高めなこの論文でしたが、一つ思うのは、やはりこの著者も「仙腸関節は動かない」という前提で考察しているんだなぁ、ということ。

そして生意気なことを言えば、これは著者ご本人が懸念しておられる「空間的な非対称性」を計測してしまった、ということではなかろうか?

そう思う理由は、この計測方法が「直線ランドマーク間距離(と角度)」だからです。

図④-1で説明してみます。

例えばこの画像のFとI。

いくら3次元座標上とはいえ、この二つの寛骨(FとI)の測定で、すべてのランドマーク間の距離が誤差なく等しくなるかは疑問なのです。

勢い任せでついでに言わせていただくと、座標のゼロをどこに設定するかによって解釈は変わると思う。

私なら骨盤輪を基準に3次元座標を設定してみたい。

そういった点も踏まえて、寛骨の対称性に関しては論文⑤の結果が妥当ではないかと考えます(許容偏差を±2mm以下としているところなど少し気になる点もありますが)。

さて、この論文⑥にある「寛骨が捻じれたような非対称性(図⑥-2)」に関しては「directional asymmetry」と表現され、その後に続く文献でも議論が展開されています。

論文⑦では「pelvic canal」に有意な「directional asymmetry」が認められたと報告されていますが、⑧では有意なそれは認められなかったと結論付けています(すでに十分長くなっているので詳細は割愛)。

恥ずかしながらわたくし、これら「pelvic canal」「directional asymmetry」という用語を今回初めて目にしました。

「pelvic canal」をGoogleは「骨盤管」と訳しますが、どうやらこれは骨盤腔とは違い、いわゆる「産道」に当たる部分を指しているようです。

男性の同部位を「産道(「obstetric canal」「birth canal」)」とは呼びませんので、便宜的に「骨盤管(pelvic canal)」としているのかもしれません(自信はない)。

「directional asymmetry」の方は直訳すると「方向非対称性」となりますが、そのままでは文意を掴めませんでした。

こちらはどうやら「偏りのある非対称性」という意味のようです。

おぉ、これは私の得意分野じゃないですか!

やっぱりあるんじゃないか!と意気込んで精読したのですが、上記の通り、まだはっきりとしていないようです。

しかし全体的にみて、骨盤の左右非対称性はあると考えて問題なさそうです。

論文⑥には次の記述があります。

腸骨の幅の非対称性(右が広い)は、正面図でより発達した左側仙骨外側部によって相殺され、外側仙骨部分と骨盤幅の比率に関する変数の非対称性によって実証されています。(一部要約)

やっぱりポイントは仙骨なのかもしれない。

いや~ここ長かった。

ようやく次。

⑨Directional bilateral asymmetry in human sacral morphology(Plochocki, JH他.INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY. SEP-OCT 2002)

仙骨の非対称性を分析した研究。

利き手と仙骨の形態的な非対称性を調べたものです。

ここで「非対称のパターンは、右利きが下半身に与える影響を説明するモデルと一致しており、左側の寸法が大きくなることが予測されます」と述べられています。

この論文も全文読んでみたかったのですが有料でしたので、Abstractのみです。

引用文献を辿っていくと良いのがありました。

⑩Bilateral Asymmetry in Sacrum and Handedness(Akman, Şükriye Deniz MS他.Neurosurgery Quarterly. March 2008.)

成人男性37例の仙骨の形状を計測したものです。

ここで計測されたのは、1.仙骨翼外側部分の幅(図⑩-1 PBA)、2.仙骨翼外側部分の前後径(図⑩-1 LBA)、3.耳状面の最大高さ(図⑩-2 MAH)。

図10-1(Bilateral Asymmetry in Sacrum and Handednessから転載)

図⑩-2(Bilateral Asymmetry in Sacrum and Handednessから転載)

それぞれの平均及び標準偏差は

LBAが1.56±0.4mm

PBAが5.50±1.1mm

MAHが0.16±0.1mm

です。

それぞれの最小値と最大値は

LBA(最小値)₋14.54mm(最大値)26.19mm

PBA(最小値)₋8.93mm(最大値)37.21mm

MAH(最小値)₋8.67mm(最大値)11.18mm

です(基準を0とし、0に近いほど対称。正の値は左が、負の値は右が大きいことを表す)。

考察は以下のようにまとめられています。

「この研究で測定された仙骨翼外側部分の幅(PBA)と耳状面の最大高さ(MAH)は、左側が統計的に有意に大きいことが確認されましたが、右側が大きいという結果はほとんど見られませんでした」

「本研究で得られたデータによると、機械的環境の影響、利き手活動中の梨状筋、大殿筋、脊柱起立筋の強い収縮および体重が仙骨の非対称性の原因であると考えられる。仙骨分析のデータは、利き手の上肢の反対側の下肢がもう一方の側よりも大きいという仮説を支持し、非対称性の発達を実証していると言える。その結果、仙骨翼の左側の寸法は、常に右側よりも大きくなります」

これは論文⑥のBoulayの見解と一部重なります。

「腸骨の幅の非対称性(右が広い)は、正面図でより発達した左側仙骨外側部によって相殺され、外側仙骨部分と骨盤幅の比率に関する変数の非対称性によって実証されています」

仙骨翼は左が大きいという非対称性があるようです。

3D CTモデルのミラーリングでは寛骨は左右対称、という結果でした(論文⑤)。

多少の非対称性はあるとはいえ、少なくとも論文⑥で提示されたような、寛骨の幅と高さが明確に異なるほどの非対称性は確認されていません(図⑥-1)。

客観的にみて、寛骨の対称性に関しては論文⑤の分析結果の信頼性が高いように思えます。

一方の仙骨は論文⑩の結果を否定できそうな文献も見当たらないので、現状では非対称(しかもdirectional asymmetry)という公算が高そうです。

つまり寛骨は対称的、仙骨は非対称的と考えるのが妥当。

さらにGrieveは仙骨について、「関節は角度の異なる面を、少なくとも2つ呈するが、しばしば3つの面を持つ。同じ個体の左右関節面を比較しても、それらの配置や面積は常に同じではない」と指摘しています。「おそらくThe hip(Grieve G P. physiotherapy 69.1981)」

この記述、残念ながら原文が見つけられません。

孫引きです、すみません。

出典は「ペルビック・アプローチ」(Diane Lee著.丸山仁司監訳. 医道の日本社. P18)。

つまり仙骨は左右で大きさも違えば関節面の形状も違う、ということです。

仙骨の関節面の形状が左右非対称ということは当然、対応する腸骨側の関節面の形状も左右非対称ということになります。

これは論文⑤でも示されています。

そうであるならば「骨盤の見かけ上の非対称性は仙骨と仙腸関節の非対称性に起因している」と考えても大きな飛躍はなさそうです。

さて、ここからは私の私見を述べていきます。

これら非対称性を認めた文献には「仙腸関節の動き」に関する記述は見当たりません。

そういうジャンルの研究ではないからだと思います。

論文⑦、⑧などは特に、「産道(pelvic canal)」としての骨盤の機能と成り立ちに着目した純粋な解剖学的研究であることが分かります。

その他の文献も含め、これらの研究テーマには、私にとって有利に働きそうな「バイアス」は元々掛かっていないはずです。

徒手療法とは無関係なこれらの研究結果から、寛骨は左右対称、仙骨と仙腸関節は左右非対称である可能性が高い、ということが分かりました。

そしてその非対称性には、どうやら「偏り」がありそうです。

複数の文献で、その偏りを「利き手」と関連付けています。

つまり利き手との関連で左右の使い方に偏りがあるから形状が非対称になる、と考えられているということです。

「使い方」とはすなわち身体の「機能」です。

私は20年以上前からそう思っていますし、言い続けています。

もちろんこれらの文献に「骨盤の歪み」というワードは登場しません。

ちなみに私も公式な場で「骨盤の歪み」とは言いませんし、論文にも書いていません(公式な場ってどんな場?)。

でも施術中やセミナー中にはよく使います。

くどいようですが、私の主張は「仙腸関節には機能的な非対称性がある」ということです。

そしてそれがイコール「骨盤の歪み」です。

ところで今回はじめてこの「directional asymmetry」という単語を目にしました。

その語意は「偏りのある非対称性」。

少し御託を並べます。

「歪」という文字の意味を調べてみると、面白いものがありました(精選版 日本国語大辞典 コトバンクより) 。

①「 形がねじれたり、ゆがんだりしていびつになること。また、そうなることによってできた他の物とのずれやゆがみなど」

②「物体が外から力を受けたり、温度変化などによって生じる形や体積の変形。また、その割合。〔物理学術語和英仏独対訳字書(1888)〕」

③「茶の湯の評語で、左右対称的な正統の形態に対して、形が少し崩れ、ひねってゆがんだものの美しさをいう」

特に③の「形が少し崩れ、ひねってゆがんだものの美しさをいう」が好きです(笑)。

骨盤の機能的非対称性は惚れ惚れするほど美しいので。

そんな余談は置いといて、「歪む」は「形が変わる」「対称性が崩れる」という意味を含みます。

その意味において、「偏りのある非対称性」を「歪み」と表現することに私はまったく違和感がありません。

この記事は出来るだけ客観的な観察結果に基づいて書き進めてきたつもりです。

しかし「歪み(偏りのある非対称性)がありそうだ」からといって、それがすぐさま「矯正が必要」という話にはなりません。

ここまでに「骨盤の歪みは異常」とするだけの根拠はなに一つありませんから。

ここからは私の持論になります。

脊柱には頸椎は前弯、胸椎は後弯、腰椎は前弯という3つの弯曲があります。

しかし生まれて間もない新生児の脊柱は、全体的にC字状を呈する後弯です。

首が座る、お座り、ハイハイ、そして直立から歩行へと、神経と運動機能の発達に呼応しながら、徐々にS字の弯曲が形成されます。

機能の発達に応じて形成されるそれぞれの弯曲には、意味があるはずです。

例えば腰椎の前弯は仙骨の前傾を含め、前方への推進力を生み出すための弯曲と私は考えています。

こうして形成される脊柱の弯曲はあくまでも機能的な形状なのであって、「変形」でも「異常」でもないことは言うまでもありません。

さて、骨盤。

どうやら骨盤にも左右の役割分担に応じた機能的な非対称性がありそうです。

ていうか私、今回引用した文献に関与した研究者たちの誰よりも、それを信じて疑いません。

その骨盤の非対称性が、生誕から連綿と続く生命活動の過程で晒される非対称な負荷に応じて形成されるものであるなら、それも脊柱同様に「変形」でも「異常」でもありません。

それは意味のある正常な機能的非対称性のはずです(すっごく面白いですが、さすがに長くなりすぎるので詳細は割愛)。

つまり「非対称な骨盤(=歪み)は正常」である蓋然性が高い。

「脊柱のS字弯曲は異常だから真っ直ぐに矯正すべし!」などという施術者がいたら、誰もが口をそろえて「バカ!」と罵るでしょう。

私もそうします。

その弯曲は正常だからです。

では仮に、それを強引に一直線にしたとして、「悪影響は一切ない」と言い切れる医療従事者はどれくらいいるでしょうか?

私は言えません。

それが過剰な場合はどうでしょう?

正常な腰椎の前弯が過度に大きくなっていた場合、それを「まったく問題ない」と断言できるでしょうか?

私にはできません。

さらに腰椎が後弯して伸展できない状態になっているとしたら?

骨盤も同じだと思うのです。

おそらく「非対称が良い」のでも「左右対称が良い」のでも、そのどちらでもありません。

非対称ながらも、その役割に応じて柔軟に対応できる状態が良い、のだと思います。

その判断には「正常機能」の理解が欠かせません。

私はこの20数年間、その「正常とは何か?」を追い求めています。

「骨盤の歪み」という言葉がどうとか、そんな些末な問題は本当にどうでもいいのです。

「directional asymmetry」という概念がこの先、日本の医学に受け入れられ定着したとして、それがどのような日本語に置き換わり定義されようとも、私の中ではこれが「骨盤の歪み」です。

そのとき医学はそれを「歪みと表現すべきでない」と、言葉の制限を設けるでしょうか?

歪みという「言葉」を糾弾すること自体に、なにか意味があるのでしょうか?

大切なのは「骨盤の歪みとは何か?」ということを明確にする、という点につきます。

それをどう定義したところで、それは骨盤の歪みに他ならないのですから。

私はこの記事をもって「これがエビデンスだ!」などというつもりはありません。

肝心要の「仙腸関節の正常な動き」がまだ不明です。

「正常」がいまだに解明されていない仙腸関節の全容が明らかになったとき、これまでの言動を覆されるのはどちらなのか、まだ誰にもわかりません。

肯定派も否定派もどちらも危ういというのが、私の予想です。

もちろん私もその中の一人です。

いつか必ず訪れるその時に私の言動がすべて覆されるのを覚悟で、これを書いています。

完全に否定されるのなら、早い方が良いです。

憎き「骨盤矯正」の一つがこの世から消えます。

今回参照した文献にしても、翻訳は基本Google頼りですし、理解不十分、解釈の誤解や誤読もあるかと思います。

矛盾や論理破綻があれば、是非ご指摘ください。

お待ちしています。

この期に及んでついでのお願いで誠に恐縮ですが、他にも骨盤矯正批判への反論、いくつか書いてます。

その閲覧数、あまりにも寂しいです。

来る日も来る日も、読まれるのをじっと待ち続ける奴らが気の毒です(笑)。

もしよろしければ、あわせてご一読のうえ、ご批判くださいますれば幸いです。

一応申し上げておきますが、どれも長いよ!

コメント